社長ブログ

株式会社アイネット

みなさん、こんにちは!

今週の私は、モニターで日産リーフに乗っています。ご存知のとおり電気自動車です。

今、私は特に安全装備のついていないTOYOTA車(コーナーセンサー付き)に乗っています。きっかけは、横浜に出張で行ったときに日産の本社ギャラリーに行ったことでしょうか。最近、どんどん進化している安全装備が充実した車に乗りたいなあと思うようになりました。

弊社には「営業」という職種が存在せず、各SEが担当しているお客さん以外のところは全て私が出向いているので、営業車として環境に配慮し、かつ安全に運転できる車に乗るべきだなとも思っていました。早速、帰岡してから日産のディーラーさんに出向きました。幸いにも一週間試乗できるモニターという制度があるので、今週はずっと日産リーフに乗っています。

いくつか特徴を挙げますと、

1、低速衝突軽減ブレーキ・踏み間違い衝突防止アシストが付いている

これは実際に壁にぶつけて試すわけにはいきませんが、あるという安心感だけで運転の時の気持ちがかなり楽になります。「低速衝突軽減ブレーキ」は、ブレーキペダルを踏んでゆっくり駐車しようとするときに壁にぶつかりそうになったら自動的にブレーキをかけてくれる機能。「踏み間違い衝突防止アシスト」は障害物があるのに間違ってアクセルを踏み込んだと判断されたときにブレーキがかかり速度が抑えられる機能です。

2、アラウンドビューモニター

これは車をバックで駐車スペースに駐車する際に、真上からの視点でモニターに車が映し出される機能。いくつかのカメラ映像を合成しているそうですが、違和感なく真上から映されているように見えるのでびっくりです。

3、プロパイロットパーキング

白線が引かれている駐車エリアに自動で停めるシステム。ちょっと期待していましたが、実際にやってみて、あまり使わないかなと思いました。時間がかかるんですね。まず、エリアの近くまで行ってプロパイロットパーキングモードに入れ、エリアを車が認識したらビューモニターに「P」マークが出るので、パネルで「開始」モードに入れ、そこからプロパイロットパーキングのボタンを押し続けると自動で切り返しをして格納までしてくれるのだけど、時間がかなりかかります。あと白線がきちんと引かれているエリアじゃないと認識してくれないですね。普通に運転テクニックがある人ならアラウンドビューモニターを見ながら停車するほうが手っ取り早いでしょう。障害物を検知するソナーも付いていますし。あと、車を完全に信用してないと、「本当に切り返してくれるのかな」とドキドキします。

4、加速に問題なし

電気自動車の立ち上がりってどうなの、と思っていましたが、電源入れて踏み込んだとたんにぐっとスピード出ます。エアコンやハンドルヒーターもすぐ暖かくなります。もちろん、とても静かです。エンジン音のブオンっていう吹かし音が聴きたい人には物足らないかもですけどね。

5、ハンドルヒーター、シートヒーターが標準

私の夫はアウトドア派なので、スバルの4WDに乗っているのですが、ハンドルヒーターが付いていてずっとうらやましかったんですよね。それが、リーフには標準装備です。プラスで寒冷地仕様のオプションを付けると後部座席もヒーターが入ります。

6、バックビューモニターが綺麗

バックミラーがバックビューモニターというモニターになっているので、後続車の運転手の顔とかけっこうはっきり分かるんですよね。歌を歌いながら運転してるのとか見えちゃう。ということで、前の車がバックビューモニター付きの車だったら、運転の表情に気を付けたいものです。

7、高速道路のプロパイロットはどうなのさ?!

すみません。高速道路は運転してないので分かりませんが、ストレスフリーで運転できると信じています。

8、電気代はそんなにかからないという噂

これはまだ、自宅で充電していないので分からないですが、県内をうろちょろするぐらいであれば、毎日も充電する必要がなく、電気代もそんなに増えないとのことでした(知人談)。

最後の感想ですが、このたび初めて日産車に乗るまではずっとTOYOTAのハイブリッド車に乗っておりまして、この、アクセルを踏まなくても途中から走行がスーッと伸びたりするんですね。ちょっと慌ててブレーキを踏むこともあったりするのですが、リーフでは基本、エコモードだとエンジンブレーキ的なもの(回生ブレーキ?)がかかりますし、更にe-Pedalという機能を使えば、アクセルのみの操作で、ブレーキをまったく踏まずに完全停止も可能なんです。山道の下りなんかもブレーキを踏まなくてアクセルだけでいける日産のe-Pedalのほうが安心して走れると思いますが、そこは好みの問題かもですね。私はどちらかというと予想以上に加速するのは怖いので日産のほうがストレスなく乗れるかもしれません。

以上、ちょっと車に詳しくないのでショボいですが、私のモニターレポートでした。

みなさん、こんにちは!

知り合いの技術者のだいくしーさんがちょっと悩みというか、これからどうしていこうかなというような気持ちを正直に書いておられました⇩。

私自身もいろいろ思うところはあるのですが、他にもたくさんの方がアドバイスをされているでしょうから、ここはひとつ、同じように悩んで経験のある私が技術者としての師匠でもある夫に聞いた話も交えてエントリを書きたいと思います。

私の夫は、私が初めてIT業界に入った時の上司でした。当時は、まだWindowsはなくてMS-DOSの時代で、私が初めて学んだ言語はC言語でした。当時は夫は35歳。夫の経歴ですが、もともとは電気関係の仕事をしながら趣味のマイコンを触っており、あるとき仕事を休んで趣味のロッククライミングで一ヶ月オーストラリアに行った合間に『プログラミング言語C』(有名なK&Rの)を読んで帰国して、そのまま30歳でこの業界の門戸を叩き、いきなりプログラミングの仕事に就いたときに「この業界はチョロいな」と思ったそうです(笑)。

初出社で会社に行ったとき、床に寝袋で寝ていた夫がむくりと起き上がったのが忘れられません。古き時代のプログラマのイメージそのままでした。

当時、C言語は流行り始めでしたが、まだ多くの人は開発経験が少なく、今のようにインターネットなどない時代でしたので、当初は夫は社内をけん引してプログラミングをしていましたが、ある時から部長になり、コードはあまり書かなくなりました。昇進した当時は、机の上に足を上げて技術書をずっと読んでいました。それから何年かして、そのときにいた会社を辞め、再びプログラマに戻り、本来であればアイネットを継ぐ選択肢もあったのですがきっぱりと断り、今もまだ現役のプログラマを続けています。

さて、そんな夫に当時の「コードを書かなかった」時代についてちょっと訊いてみました。

(私)「一時期、部長になって、来る日も来る日も技術書ばかり読んでたじゃない?あれって、コードを書かないことでの不安はなかったの?」

(夫)「なかったなあ。あの時は過渡期だったからね。MicrosoftがGUIを発表したばかりで、それをちゃんと押さえようという気持ちが強かったから」

(私)「逆に自分が先んじて新しい技術を把握しておきたかった?」

(夫)「そうそう。そんな感じ」

そういえば、その後結婚してからも、夫は「この技術は押さえておこう」という技術は、分厚い言語の仕様本なども、毎日来る日も少しずつ読んでいた覚えがあります。また、大晦日に除夜の鐘を聴きながら趣味のコードを書きながら新年を迎える、ということをずっとやっていました。

さて、夫が経営などやりたくないといって逃げてしまった後のアイネットで、私は経営という事に携わりながら、社長でいつつ技術者を自称するのはとても難しいことを実感しています。むしろ、社長が技術者であると前面に出すのはよくない。私の軸足は経営に載っているべきであって、技術者に寄ってしまってはいけないと思っています。私がやるべきことは技術者的判断ではなくて経営判断だからです。一方で、技術者を理解するためにはどうしたらよいか。コードを書く量は圧倒的に職業的プログラマに比べて少なくても、こつこつと夫がやっていたように技術書を読み、部下の人よりコードが書けなくても、部下の人に訊きながらでもコードを書くことを理解し、寄り添い、自分より優れた技術者を輩出するための環境を整え続けることしかないと思っています。

そこに派手な成果はないかもしれないけれど、今でも私が技術の落後者として絶望せずにこの仕事に関わり続けられているのは、毎夜、分厚い技術書を、その技術の提供する哲学を理解するために読み続けていた夫をずっと見ていたからではないかと思っています。

結局のところ、夫はマネジメント職におさまるよりは、コードを書き続けることを選択した人だったということに尽きるかとは思いますが、悩める技術者の参考になればと思いこのエントリを書かせていただきました。

みなさん、こんにちは!

今日は、先週の金曜に行われた、業界団体であるところのシステムエンジニアリング岡山のリクルート分科会・懇親会に参加してきたご報告をしたいと思います。

リクルート分科会は、一般社団法人システムエンジニアリング岡山に所属する小ぢんまりとした会で、もう10年以上前に発足しました。以来、細々と開催されている会ですが、次年度より私のほうが会長を務めさせていただくので、今回は進行役をさせていただきました。更には現会長である、岡山情報処理センターの中山さまがご勇退ということで、夜は慰労を兼ねた懇親会を弊社でお世話させていただきました。

昼間の会議では、2019年度の採用活動の振り返りを各社様より聞かせていただきましたが、たとえば、内定の辞退率、辞退理由とか、あるいは、各種ツールを使っての採用、大学回りをされたお話、などここでしか聞けないような内容満載でした。

毎年の各社採用について思うのですが、時代による変化もありますが、やはり、「こういう人材が欲しい」という方針をしっかり持つと同時に、時代に合わせて採用の手法にその会社らしい工夫を加えるのが良いと感じました。逆に、絶対にしてはいけないなと思うのは、「最近の学生はこういう風にアプローチしても応えてくれない」など、学生側に採用できない理由を押し付けてしまうことではないかと感じました。

夜は、「Ryoutei」というお店の「座・スタジアム」にて、弊社が設営させていただき、冒頭の進行はいつもの弊社の角田がさせていただきました。

途中で、岡山情報処理センターの中山さまに感謝のお花をお渡しし、通称リクルーターガールズ(←適当な命名なのでここに突っ込まないよう願いします)で囲んで記念撮影ぱちり。

採用となると、そこに集う会社は互いに人材を取り合うライバル同士でもあるわけですが、採用の最前線で悩んでいる者同士でそれぞれの悩みなどをぶっちゃけて語っていただけて、ものすごく盛り上がりました。

いよいよ、また三月から20採用の幕が切って落とされます。それぞれの会社と学生さんとの良い出会いがあるといいですね。

みなさん、こんにちは!

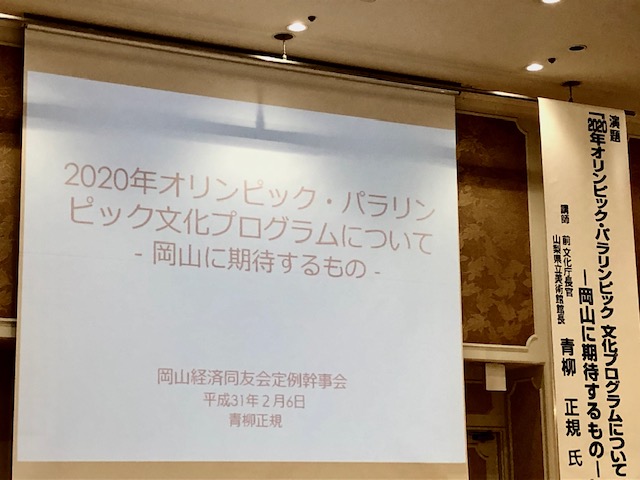

先日、岡山経済同友会の定例幹事会で青柳正規氏の『2020年オリンピック・パラリンピックにてういて -岡山に期待するもの-』という演題の講演を聴いて感じたことについて書きます。

青柳正規氏は古代ローマ史が専門で、元文化庁長官、美術館関係の重職を兼務しておられ、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の文化・教育委員会の委員長もされています。

今回はそういう視点からお話をくださりました。

特に、私も知らなかったのですが、リオ+20(リオプラストゥエンティ)という会議で、「本当の国の富とは何か、どんなストックがあるか」をGDP以外で試算したところ、日本は当初、アメリカに次いで2位だったそうです。「生産資本」「自然資本」「人的資本」で、特に日本が突出しているのは「人的資本」であり、これは主に教育で作られた富ということだそうです。この結果が出たあと、ドイツや韓国は国としての教育費を上げたそうですが、日本は上げなかった。その後、日本は14位に落ちたそうです。

今、財政赤字が大きくドラスティックな投資ができない日本の現在で、これからの日本が大事にしていくべきことは2020年以降オリンピックが終わり景気がじわじわと落ちてもレガシーを見直しておけば日常の豊かさを確保できるのではないか、ということでした。

最後に聴衆の中から、「スポーツと文化をどういう接点を作っていけば良いか」という質問者に対しての講師のかたのお答えの中に「文化は当たり前の空気のようなもの」「知らず知らずに良いことをしている。それが文化」という言葉があり、ハッとしました。

会社でも、会社で努力していることで良いものはたくさんあり、それは当たり前であって、敢えて言葉になっているようなものではなかったりする。その「良さ」は、他の文化に触れて初めてはっきりと実感されるものです。

このたび、採用にあたり、わが社をどんな言葉で説明したらいいか話し合っていたのですが、敢えて声高に言わなくても、今大事にしていている文化のようなものかなと思い、その時に出てきた言葉が「会社の垣根を超えて技術というキーワードでみんなと繋がる」ということでした。できるだけ、技術者が交流する場に参加する、場を多く作る、知見を集約できる試みをする、など、事業継承をしてからというもの悩みながら取り組んできて、だんだんとそれが社員の人の手によって実現できるようになりました。

皆さんの所属する組織文化の良いところは何ですか?改めて周囲と話し合ってみると、意外と意識していない日ごろの良い文化に気付かされるのではないでしょうか。

みなさん、こんにちは!

先月、東京で開催されたノベルティカンファレンス2019のレポートを書きましたが、そこでもらって帰ったノベルティの中で良かったものを二点ご紹介します。

一つは LINE TRAVEL さんのボールペン。一見、シンプルなボールペンですが。

軸をくるりと回してペン先を出すと、ボールペンのクリップ部分が本体に引っ込みます。

何気ない工夫ですが、なるほど!と思いました。実際、袋から出してみるまでは気付かなくて「普通だなあ」と思っていたのですけど、出してみたらよい感じ。太さやカーブも使い勝手のよいボールペンでした。

LINE TRAVEL のマーケティングの方とは会場でお話したときに弊社マスキングテープをお渡しして、「倉敷は文具マステ発祥の地なんですよ」というと「企業ノベルティ×地域特産コラボ」にとても興味を持っていることを教えてくださったので、これからも色んなノベルティを作られるのではと楽しみにしています。

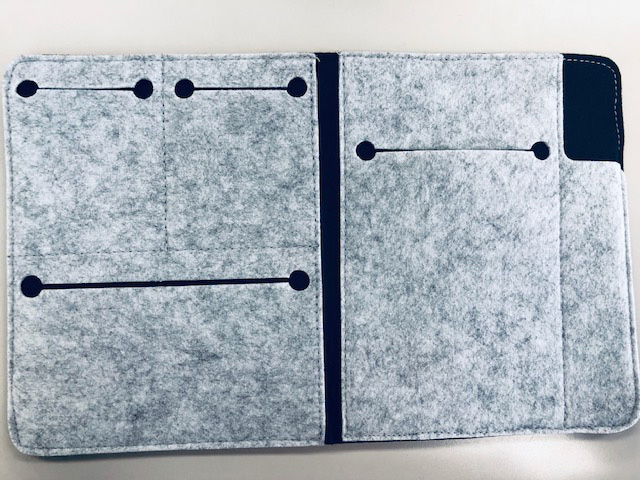

それから、これはもうもらった翌日から使っているのですが、Arcserve さんのバッグインモバイルポケット。ジッパーがついた厚みのあるバッグインバッグなどはよく見かけますが、こういう厚みのないものはバッグにすっきり納まって安定するので重宝しています。また、薄いポケットに入れるため、私自身がここにすっきり納まる最小限のものだけをバッグに入れるよう心掛けるようになりました。

実際に使っているので、少しヨレていますが。

シンプルなところも好みです。

今日ご紹介したのは2点ともキャラクターなどを敢えて入れず、シンプル日常使いを意識したノベルティで良いなと思いました。しばらく使ってみてのレポートなので遅くなりましたが、せっかくノベルティカンファレンスに参加したのであれば、良かったノベルティなどもっと紹介していきたいものです。