社長ブログ

株式会社アイネット

みなさん、こんにちは!

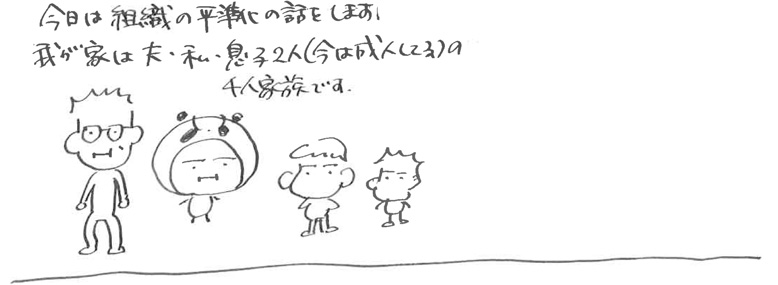

今日は「場」の持つ組織の平準化の力の話について考えたことを書きたいと思います。

ごく個人的な話ですが、コミックマーケット95というイベントに参加することになったので、練習がてら漫画で説明したいと思います

いちおう、漫画内キャラは「ゆかりん」で行きます。

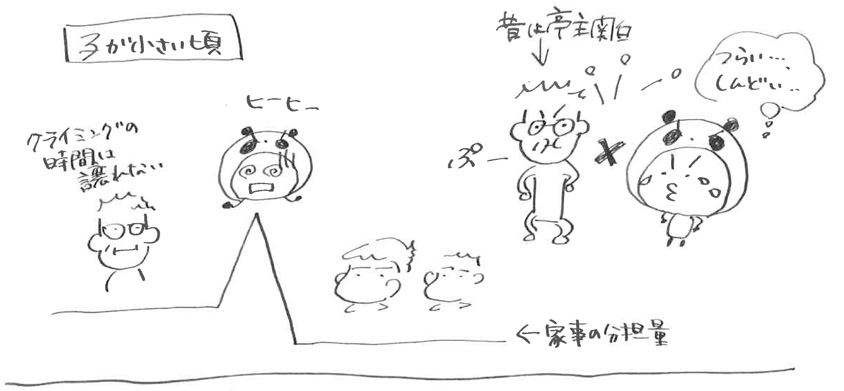

我が家は4人家族で、かつて私はお勤めしていた時代に産休を産前産後2ヶ月ずつしか取らず仕事をしていました(当時は育休という制度がありませんでした)。当然ながら、子を二人育てつつフルタイムの仕事をするのは大変です。しかし、当時の夫は家事は手伝ってはくれるものの、量は到底足らず。それを上手く伝えて協力して欲しいのですが、個と個のぶつかり合いがしんどく、私はついつい辛くて泣いてしまい、夫はそれに反応して機嫌が悪くなるということも多かったのです。

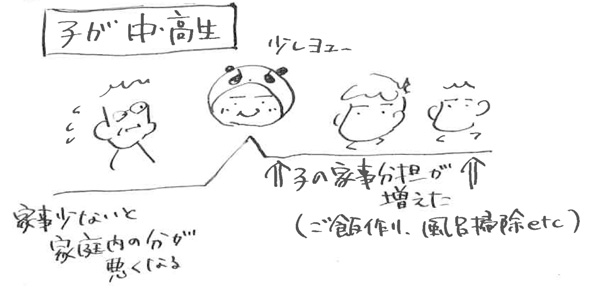

しかしながら、子供はいつか成長します。

徐々に家事を手伝ってくれるようになり、長男が高3ぐらいになると週に何日かご飯も作ってくれるように。家事に関する会話が自然と私と子の間で増えてきます。そうなると、いつのまにか家庭という「場」の中で一番家事をしない夫は分が悪くなります。

たぶん無意識ですが、徐々に夫の家事参加率が増えてきました。数年をかけて今では円滑に分担が行えていると思っていますし、お互いが忙しく自分の分の家事ができない時は声を掛け合うようになりました。

家庭というのは一つの「組織」です。家庭の運営は仕事における組織の運営にも当てはまるとつねづね思っています。

会社においてマネジメントする立場の人が特定の誰かの作業量や作業の質に不満があるとした場合、それを伝えるのに一対一の関係で伝えるのはお互いにしんどくなります。しかし、場の全体の成長が場の持つ凸凹を均していってくれることもあるのかなと思います。

そんなの時間がかかるし待てないよ。というご意見もあるでしょうが、マネジメントをする際に凹んでいるところばかりに注力するよりは全体の底上げが結果的に大きく組織の力を上げると思うので、場の持つ力を信じるというのは大事だと思っています。

『マネーボール』という映画をご存知でしょうか。7年くらい前にブラッド・ピットが出演していたアメリカのメジャーリーグのお話です。ざっくり説明すると、「2000年代初頭のメジャーリーグは高い年棒を出せるチームが良い選手を集めることで勝つ時代になったが、そんな中、アスレチックスというチームが統計学による分析で年棒が低いにも関わらず勝率を上げた。そこに至る葛藤や経緯を描いた映画」です。

この映画が公開された当時、この映画を観て私はものすごく、なんというかぐっときました。それはなぜか。当時、私は、アイネットを引き継いで、それまでは派遣一辺倒になっていた会社から何とか少しずつ請負い開発ができる会社へと変えようと奮闘していました。それには人材集めがポイントになります。新卒採用、中途採用など苦戦する中で、何人か採用した技術者が育ってくると同時に、今度は人材の定着の問題が出てきました。

たとえばこんなことがありました。

ある社員が辞めてしばらくしてから、その会社のトップのかたが「話がある」と訪ねてきました。一瞬なんのことが分からなかったのですが、聞いてみるとこういうことでした。その会社の管理職の方がうちの技術者と一緒に仕事をしている中で、「アイネットを辞めてうちに入らないか」と持ち掛けた結果、弊社の技術者は退職してそちらの会社に移ったということです。トップのかたは、自社の社員がいわゆる「引き抜き」のような行為をしてしまったことを謝罪に来られたのです。

こういうことは仕事をしていれば何度もあります。

そんなことに悩まされていた頃にちょうど『マネーボール』という映画が上映されました。弱小チームが頑張って技術者を育てても、ちょうど育ってきたころに金のあるチームから引き抜かれてしまう。そこに自社の姿を重ねていました。野球ならまだ移籍金がもらえるだろうけど、理由を言わず辞めていき、転職先がパートナー関係のある大手メーカーだった時の無力さ。

一方で会社を長く経営していれば、県内の同業他社の社長さんとは互いに顔見知りになってしまいますので、そういう情報はすぐ出回ったりもします。いわゆる「仁義にもとる行為」というのはすぐに出回るということです。逆に自分がそういうことをしてしまわないように、とも心に誓いました。

とはいえ、技術者がキャリアパスのために転職するのを止めるものではありません。本人の理想の働き方が弊社の働き方と食い違ったり、成長して弊社の器を超えたりして、転職するのは喜んで送ってあげたいと思っています。なので、私個人が「経営者として」堅く決めていることだけ書くと、

1、業務で関わりのある方に声をかけて自社の社員にするようなことはしない。

2、できるだけ自社の風土と馴染めるような人材の採用・育成に努める。

3、曖昧な形で「人材募集」を謳わない。

ぐらいでしょうか。

もちろんこれは私個人の経営の上での稔侍であり、他の会社・技術者に強要するものではありませんし、私の考え方が古くなって新しい時代の人材流動が主流になることはおおいに考えられます。あるいは、うちの会社の業態が変化して、グローバルに最適な人材にアクセスするようになるかもしれません。

なんでこういうことを書いたかというと、先日、弊社でお客様と打ち合わせをしている中で「私は勉強会で登壇して『技術者を募集してます!』っていうのは言わないようにしているんです」という話をしたので、どうしてそう考えているかをちょっとまとめておこうと思いました。

でもまあ、引き抜かれて死ぬほどくやしいか、と訊かれたら、実際には「うちが見出して育てた技術者がよそから所望される人材になったのだなあ。良かったなあ」というのも、なくはないです。技術者って求められてナンボですからね。あとは、自社が働く人にとって居たいと思える会社になるよう努力するのみです。

みなさん、こんにちは!

今日は私が経営をする上で大事なものと思っているフォロワーシップについて書こうと思います。

私はもともとは、現会長である私の父の岩崎重治が起ち上げたアイネットを継ぐという気持ちはないまま、他社で10年ほどプログラマとして働いていました。その間、二人の子の子育てもしていましたので技術者として充分な活躍もできておらず、プロジェクトのマネジメントもしたことがありませんでした。そんな私が、2001年に父の要請を受けアイネットに入社、その後、2006年にアイネットの代表を継承しました。

アイネットに入ったばかりの頃は社員の方々に申し訳ないという気持ちでいっぱいでした。理由は、リーダーシップの無さと営業力の無さです。いつも、「私が女性だから、営業力もなくいい仕事を取ってこれなくて申し訳ないな」と感じていました。なぜ女性だったら営業力がないと思ったのか。同業他社の社長や営業の人は、一緒にゴルフをしたり飲みに行ったりして交流しています。そういう中で上手に商談をしているのだろうなと思っていたのです。

とにかくそれまで技術者としてしか働いたことがなかったのですが、まずは営業をして仕事を取って来なければなりません。営業の手ほどきをしてくれる人がいなかったため、最初のうちは出入りの業者さんにお願いして時間を作ってもらい、営業のやり方を教えてもらったりしていました。あるいは頑張って飛び込みで電話をかけ訪問していました。折しもそのときはITバブルがはじけた頃です。営業の電話をかけても訪問を断られたり、訪問しても厳しい言葉を頂戴して追い返される毎日でした。当時は一日に三軒も飛び込み営業すると胃が痛くなり、帰宅すると横になっている有り様でした。

また、最初のうちは仕事を取ってきても社内に人はいなかったので、自分で開発環境を作り、開発し、納品しに行っていました。合間に採用をしたり、営業をしたり。採用をしても新人ですから、充分な指導もできていませんでした。それでも、少しずつ少しずつ、失敗も経ながら人を増やし、少しずつ請負いの仕事もこなせるようになったものの、私の入社より前からいた社員の人たちの反発もあり、まるでリーダーシップに欠ける上司だったと思います。そのときは独りぼっちで奮闘していると感じており、採用の筆記試験も、自分で問題を作り、同じく技術者の夫にレビューしてもらい、当時高校生だった長男に解いてもらってなんとか形にしてから、社員のみんなに試しで解いてもらい、最後に本番の筆記試験で出していました。

そんな中、転機になったのは2004年に入会した商工会議所青年部という経済団体でした。それまで経営者の友人もおらず地元の取引先もない中、人脈を作りたいと思い入会しました。またそこでリーダーシップを学びたいと思っていました。入会当初も相変わらず人間関係がうまくいかず、すっかり自信を失っていた私ですが、行きがかり上、なんと商工会議所青年部の会長職を務めることになりました。初の女性会長ということで周囲とも摩擦があった中、私を本当に支えてくれる人たちとの出会いがあり、私は初めて「フォロワーシップ」というものを知りました。フォロワーはリーダーの補助として動くだけでなく、リーダーの行動に修正的意見を述べることができたり、リーダーの意図を汲んで周囲をまとめたりする存在です。リーダーはフォロワーがいないと真のリーダーになることができません。

フォロワーシップというものを知って振り返ってみると、それまでアイネットに入社してから一人で奮闘していたつもりだったのに、気付けば「僕も一緒に筆記試験を作りたいです」と名乗り出てくれた私が初めて採用に関わった社員のSや、駅周辺の清掃活動に一緒に参加してくれたNなど、「一緒にやりたい」と考えてくれている社員の存在がありました。

そこからは、経営の迷いがなくなり、経営がとても楽しくなりました。

もう一つ、自分が起ち上げたわけでもない会社をどんな気持ちで経営していけばいいか悩んでいましたが、そのことについて「技術者の尊厳を損なわない経営判断」を経営の理念にしようと思いつきました。それは私自身、現場で働く中で技術者が現場で搾取され苦しんでいる姿を沢山見てきたからです。技術者を守るために、女性として力も弱く声も小さく、子育て中で夜も無理が効かず、また零細である企業のいち社長ができることは「正しい判断」だけだと思ったのです。

社長になった前後は沢山の経営論やリーダーシップ論の本を読みました。

でも今思い返せば、アイネットに入社して頑張ってきた10年ほどの自分の頑張りの記憶がどんな本よりも今の自分にとって力強い経営書だなと思います。まだまだやることは山積みですが、過去の自分に負けないように精進していきたいと思っています。